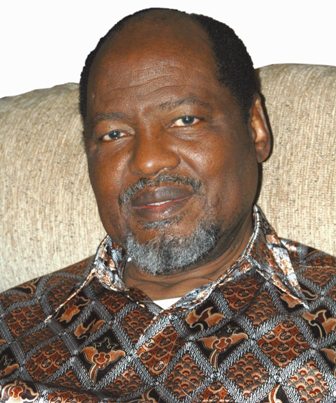

Após o sucesso alcançado no pretérito dia 10 como mediador para a paz em Madagáscar, @ VERDADE ouviu Joaquim Alberto Chissano, antigo Presidente de Moçambique. Durante uma longa conversa de três horas falou-se, entre outras coisas, dos processos de paz em Madagáscar e no Uganda, das reformas constitucionais em África, do não acatamento por parte dos países africanos das resoluções do TPI, da transição no Zimbabwe e da responsabilidade dos africanos em relação ao seu continente. À beira de completar 70 anos, Chissano disse que só lhe faltava escrever um livro, provavelmente de memórias. Aguardemos.

Após o sucesso alcançado no pretérito dia 10 como mediador para a paz em Madagáscar, @ VERDADE ouviu Joaquim Alberto Chissano, antigo Presidente de Moçambique. Durante uma longa conversa de três horas falou-se, entre outras coisas, dos processos de paz em Madagáscar e no Uganda, das reformas constitucionais em África, do não acatamento por parte dos países africanos das resoluções do TPI, da transição no Zimbabwe e da responsabilidade dos africanos em relação ao seu continente. À beira de completar 70 anos, Chissano disse que só lhe faltava escrever um livro, provavelmente de memórias. Aguardemos.

@ VERDADE (V) – Na sexta-feira passada, o presidente da Alta Autoridade de Transição de Madagáscar, Andry Rajoelina, em declarações à Televisão Nacional, afirmou que todo o processo político no país nos próximos tempos teria de passar por ele. Acrescentou ainda que as pessoas que fossem colaborar no processo teriam que ser previamente aceites por ele. Estas declarações não vêm inflamar um pouco o ambiente já de si tenso dos últimos tempos?

Joaquim Chissano (JC) – Não foi isso que a pessoa que trabalhou connosco aqui na mediação e que está em Madagáscar me transmitiu. Na entrevista Rajoelina disse que as instituições da transição têm de ser consensuais. E, respondendo à pergunta sobre quem deveria presidir a esse período de transição, ele disse que achava natural que fosse ele a fazer essa transição até ao fim. Mas Rajoelina está consciente de que isso tem de ser consensual. O próximo encontro irá distribuir os postos por cada um dos quatro movimentos. Então tem de haver consenso em tudo: sobre o presidente interino, o primeiro-ministro, o presidente da Comissão de Verdade e Reconciliação e das várias instituições que estão previstas na Carta.

(V) – Na Carta de princípios está prevista a criação de 28 ministérios. Já se sabe alguma coisa em relação à distribuição de pastas?

(JC) – Esses aspectos ainda não estão definidos. A nossa preocupação era a elaboração de uma Carta para funcionar como se fosse uma Constituição provisória para os próximos 15 meses. É daí que vai sair o Congresso de Transição que substitui o Parlamento e o Senado. Terá uma Câmara Alta e uma Câmara Baixa, com os seus respectivos presidentes. Isso é que vai fazer as coisas funcionarem. Mas em todo este processo ainda iremos assistir a muitas negociações.

(V) – Para quando a decisão da distribuição de pastas?

(JC) – Vai-se discutir tudo na próxima reunião, se se conseguir concluir tudo de uma vez, claro.

(V) – Onde será essa reunião?

(JC) – No exterior, tanto pode ser novamente em Maputo como noutro país.

(V) – E para quando está agendada?

(JC) – O acordo prevê um prazo de 30 dias a partir do dia da assinatura. Ora ela teve lugar no dia 10 de Agosto mais 30 dias já dá para o mês que vem. Se conseguirmos terminar até ao dia 30 deste mês seria óptimo porque depois ficariam mais 10 dias para se instalar tudo.

(V) – As acusações que havia contra Ravalomanana foram anuladas definitivamente?

(JC) – Só falta implementar na prática porque o acordo que foi assinado em Maputo já prevê a sua anulação. Não é amnistia como já ouvi dizer, mas sim uma anulação que pressupõe uma anomalia no processo que assim fica nulo.

(V) – Para quando está previsto o regresso de Ravalomanana?

(JC) – O acordo refere que ele, para já, não deve regressar a não ser que as condições de segurança para o seu regresso sejam favoráveis. O acordo enfatiza: só se esse ambiente for efectivamente favorável.

(V) – No seu entender, acha que esse ambiente favorável pode ser criado facilmente?

(JC) – Isso tem de ser avaliado pela mediação mas sentese quando é que uma pessoa pode chegar ao aeroporto e não receber pedradas ou tiros. Não é preciso lá estar todos os dias para sentir esse ambiente. A mediação tem os seus contactos no terreno para se certificar.

(V) – Qual foi o ponto de maior crispação entre as partes?

(JC) – No início foi o facto de Ratzsiraka [ex-presidente] sentir que não podia negociar na condição de condenado, uma decisão que ele não aceitava de maneira nenhuma porque não reconhecia as decisões do tribunal. Pretendia a anulação de todas as acusações. O que já tinha sido aceite em relação a ele mas ainda não se tinha verificado em relação aos seus colaboradores. Ele queria que aos seus homens fossem também anuladas as acusações que ele considerava injustas. Agora, em Maputo, conseguiu-se essa anulação. Estes quatro movimentos são muito grandes na ilha. Não se conseguiria desbloquear a situação se os quatro não se encontrassem. Mas depois, foi ainda mais complicado com Ravalomanana, muito devido ao nervosismo que se vive em Madagáscar com o seu possível regresso ao país. Mas, como ele deixou cair a reivindicação do seu regresso imediato, os outros puderam acomodá-lo na anulação do julgamento com a certeza de que ele não voltará nos próximos tempos.

(JC) – No início foi o facto de Ratzsiraka [ex-presidente] sentir que não podia negociar na condição de condenado, uma decisão que ele não aceitava de maneira nenhuma porque não reconhecia as decisões do tribunal. Pretendia a anulação de todas as acusações. O que já tinha sido aceite em relação a ele mas ainda não se tinha verificado em relação aos seus colaboradores. Ele queria que aos seus homens fossem também anuladas as acusações que ele considerava injustas. Agora, em Maputo, conseguiu-se essa anulação. Estes quatro movimentos são muito grandes na ilha. Não se conseguiria desbloquear a situação se os quatro não se encontrassem. Mas depois, foi ainda mais complicado com Ravalomanana, muito devido ao nervosismo que se vive em Madagáscar com o seu possível regresso ao país. Mas, como ele deixou cair a reivindicação do seu regresso imediato, os outros puderam acomodá-lo na anulação do julgamento com a certeza de que ele não voltará nos próximos tempos.

(V) – Não teme que a distribuição de pastas deite tudo a perder?

(JC) – Serão colocados muitos cenários. São muitas pastas a distribuir, cada um vai querer sair a ganhar, mas neste momento posso adivinhar que não é só o Rajoelina que quer ser presidente do processo de transição. O governo de Rajoelina, apesar de se chamar Alta Autoridade de Transição, não é reconhecido pela comunidade internacional. Nas instituições o Madagáscar está lá mas o seu lugar não pode ser ocupado por elementos deste governo. Vai ter de haver ainda muita negociação.

(V) – No caso de Rajoelina ser eleito não se incorre numa inconstitucionalidade, uma vez que a Constituição malgaxe exige que o cargo de Presidente da República seja ocupado por alguém com uma idade superior a 40 anos?

(JC) – Não porque haverá uma Constituição provisória. Esse parlamento provisório vai aprovar uma Constituição também provisória para desbloquear esse ponto. A aposta dele é alterar a questão da idade neste período, o que ainda não conseguiu. Se conseguir poderá optar por se candidatar, o que ainda não está certo. O que todos sabemos é que ele quer gerir a transição até ao fim, mas ainda não se pronunciou sobre a sua candidatura no período pós-transição.

(V) – Mudemos de assunto. Como é que está o processo de paz no Uganda ao qual o senhor também deu o seu contributo?

(JC) – Neste momento está parado. Todos os acordos parciais já foram assinados mas a assinatura do acordo chapéu, que cobre todos os outros, ou seja, o acordo final, que junta todos os acordos parciais, formando então o acordo geral, não foi ainda assinado. Já está pronto, já foi negociado, só falta o líder dos rebeldes, Joseph Kony, assinar. Logo que ele assine o Presidente do Uganda, Museweni, irá também assinar. Museweni podia assinar mas foi aconselhado a não fazê-lo.

(V) – Que condições estão a faltar para que essa assinatura seja uma realidade?

(JC) – O líder dos rebeldes está com receio de se apresentar num lugar público para a assinatura do acordo se bem que essas garantias já lhe foram dadas, ele tem medo de ser preso e levado a Haia, porque existe um mandado de captura internacional emitido contra ele.

(V) – Aliás, a anulação das acusações contra ele pelo TPI era a principal condição imposta por Joseph Kony para a assinatura do acordo.

(JC) – Mas essa garantia já lhe havia sido dada anteriormente. Isso já lhe tinha sido explicado e ele deu o seu aval para que as conversações prosseguissem. Ele já faltou quatro vezes à assinatura do acordo final! Prometeu e nunca apareceu! O que se passa é que a mediação já há bastante tempo que não tem contacto com ele para lhe poder explicar porque provavelmente ele não tem as explicações necessárias sobre como as coisas se vão passar, embora ele também não esteja a facilitar já que não aparece. O braço direito dele nas negociações é alguém que não vive com ele, o que faz com que muitas vezes não haja comunicação com o próprio Kony. Encontrei-me com ele três vezes. Depois tudo se deteriorou quando começou a haver desconfianças dentro do próprio movimento a ponto de ele chegar a ordenar a morte do seu adjunto. E, como o nosso contacto era feito através desse vicechefe, passámos a não ter interlocutor.

(V) – Estamos então perante uma pessoa sanguinária?

(JC) – Sim, sem dúvida. Não é a primeira vez que Kony mata um adjunto.

(V) – Qual é o propósito da sua luta?

(JC) – No início Kony dizia que lutava contra a discriminação do povo acholi mas depois afirmou que estava imbuído de poderes sobrenaturais e por isso morreu muita gente porque as balas não se transformaram em água como ele defendia.

(V) – Este Exército de Resistência do Senhor (LRA, sigla em inglês) possui quantos homens?

(JC) – Muito poucos. Não sei mesmo se chegam a 1500. Mas não é fácil acabar com eles devido ao local onde se encontram. A força deles é a floresta que é muito grande e densa. O acesso a viaturas está completamente vedado pela natureza do terreno.

(V) – Está-se, então, num impasse?

(JC) – Sim, neste momento as operações tiveram de cessar porque eles estão, sobretudo, concentrados na RDC e o exército ugandês tem de pedir licença para actuar.

(V) – Quem é que pode estar a financiar este movimento?

(JC) – Se no início teve seguramente alguns apoios, hoje não há-de ter quase nenhuns. A verdade é que não precisa de muito para subsistir, talvez a nível de uniformes, um ou outro armamento. Alimentação vão tendo nas matas. Quando sentirem o cansaço da guerra irão querer voltar à mesa das negociações.

(V) – Sente-se um pouco frustrado com este processo?

(JC) – Não, de maneira nenhuma. Fiz o que tinha de fazer. O mediador oficial nem sequer sou eu. O processo estava emperrado e o que eu fiz foi desbloqueá-lo, recomeçando-o. Por isso fui para a mata do lado do Congo e falei cara a cara com Joseph Kony. Ele confiou em mim e pediu-me que organizasse uma reunião. Esta teve lugar já do lado de lá da fronteira, no Sudão, embora não longe do sítio em que me encontrei com ele no dia anterior. Após isso entreguei de novo a questão ao mediador. Mas vamos dar tempo ao tempo.

(V) – Acredita ainda que o processo poderá chegar a bom termo?

(JC) – Acredito. Prometi ao secretário-geral da ONU que iria monitorizar o processo sem estar permanentemente no terreno. Agora estou à espera de que haja uma abertura. O mediador está a tentar outras formas de diálogo. Mas ainda não me convenceu que efectivamente possui um contacto estreito e credível com Kony.

(V) – Já que falámos do TPI, como é que explica que muitos países africanos sejam signatários do TPI e depois não cumpram as suas resoluções?

(JC) – Está a referir-se ao mandato emitido contra o Presidente Al-Basir do Sudão?

(V) – Exactamente.

(JC) – Em primeiro lugar, parece-me que alguns países se precipitaram ao assinarem o tratado. Não previram as várias situações que podem ocorrer. Em segundo lugar, parece que há uma certa arbitrariedade desta instituição, tipo um peso, duas medidas. Porque se formos a ver no caso do Iraque ou do Afeganistão não sei se está a ser efectuada uma investigação semelhante àquela que foi efectuada no Sudão para se descobrir os grandes culpados pelas atrocidades e crimes de guerra ali cometidos. Se calhar não se está a agir da mesma maneira. Isso fez com que os países africanos abrissem os olhos e dissessem: afinal este tratado está a ser aplicado de uma forma arbitrária! Então, a partir daí começou a haver ressentimentos. No caso do Sudão o remédio que está a ser aplicado não é para terminar a guerra, mas sim para punir uma pessoa. Mas isso irá criar outras guerras, criando uma contradição entre paz e justiça. Quando se diz você está preso, não quer dizer que tenham meios para o prender. Isso contribui muito para extremar posições porque se o quiserem efectivamente prender terão de enviar um exército para o prender e o exército dele irá dar combate. Não será fácil.

(V) – Mas porque é que países signatários do tratado não o cumpriram quando Al-Basir se deslocou aos seus países?

(JC) – Porque alguns países africanos signatários do tratado acham que a principal preocupação em relação ao Sudão não é averiguar quem matou quem mas sim tratar de acabar com a guerra, com as atrocidades. O que se quer é pôr cobro ao genocídio.

(V) – Mas está provado que esse senhor é o responsável máximo pelo genocídio.

(JC) – Sim, estou de acordo, mas encontre-se primeiro uma forma de terminar com o genocídio. E preocupemonos sobretudo com o que poderá ocorrer depois da prisão de Al-Basir.

(V) – Acha que a detenção dele só irá agravar a situação?

(JC) – Acho que sim porque ele tem muita força, tem muitos apoiantes, é poderoso. Se ele for preso vai haver uma grande reacção interna. É diferente do caso de Charles Taylor. Na Libéria já não havia nada quando ele foi preso, por isso encontrou-se uma forma airosa de retirálo do país. Depois houve pressões sobre o governo nigeriano para que ele fosse levado a Haia. Foi uma espécie de traição, porque ele foi convencido a cooperar pela paz na Libéria e depois foi entregue à justiça internacional. São esses exemplos que criam situações como as que hoje estamos a viver em relação a Joseph Kony no Uganda. Tudo isto propícia grandes desconfianças. E Kony continua a matar.

(V) – Como é que explica então a posição do Botswana que já disse que se Al-Basir pisasse solo twana seria detido e entregue ao TPI?

(JC) – É a posição lógica: alguém cometeu um crime deve ser punido. Somos signatários do tratado, logo temos obrigação de cumprir as suas resoluções. Não se está a ler o que podem ser as consequências do cumprimento desse dever. É a lógica de Eu cumpro o meu dever o resto já não é comigo. Vamos supor que Al-Basir é responsável pela morte de 10 mil pessoas. Depois, uma tomada de posição pouco cautelosa provoca a morte de 20 mil! É isso que interessa? No Iraque assistimos a isso! Não sei quantas pessoas matou Saddam Hussein mas após a morte dele quantas pessoas morreram mais? Ainda hoje estão a morrer. Portanto, há que medir as consequências dessas decisões antes de as tomar. Parece- me que o TPI não estuda devidamente as consequências das suas acções.

(V) – Tandja, o actual Presidente do Níger, convocou recentemente um referendo no qual pedia um alargamento do mandado por mais três anos e venceu-o. Este episódio não constitui um retrocesso nos processos democráticos em África?

(JC) – Neste ponto há uma grande confusão. De há uns anos a esta parte o mundo vê as leis e as constituições como permanentes, como imutáveis. Eu não partilho esta opinião dominante. As constituições podem ser alteradas desde que sejam feitas de uma forma democrática. Mesmo no caso de aumento de número de mandatos.

(V) – Mas no caso do Níger foi convocado um referendo por iniciativa presidencial, sem qualquer consulta parlamentar.

(JC) – O que devemos reprovar são as formas ilegais de tomada do poder ou de mudança da Constituição. Se no Níger houve uma forma que não obedeceu à própria Constituição, porque para se alterar a Constituição ainda se tem de obedecer à própria Constituição, está errado. No caso da Argélia foi o próprio povo que quis que o Presidente Bouteflika ficasse. Ele ganhou o referendo de uma forma esmagadora, depois de decisão parlamentar. Ficou muito claro que o povo queria que ele continuasse.

(V) – Falemos um pouco agora do caso angolano. Ultimamente tem-se colocado a hipótese de a eleição presidencial ser efectuada de uma forma indirecta, isto é, pelo Parlamento. Não acha que, tratando-se de um regime presidencialista, isto parece, no mínimo, uma contradição?

(JC) – Não, não concordo. Há muitos países que fazem o mesmo. Na África do Sul o presidente é eleito pelo Parlamento. Penso que Angola quer adoptar o mesmo sistema. Na Inglaterra, o primeiro-ministro, que tem poderes executivos, é eleito de uma forma indirecta. O chefe do Governo é eleito pelo Parlamento. Não vejo grande contradição nisso.

(V) – Em relação em Zimbabwe, está confiante no processo de transição?

(JC) – Penso que foi o melhor arranjo que se podia fazer para se sair daquele impasse. As pessoas estão a ler de uma forma invertida. O Mugabe é que estava no poder…

(V) – Mas a oposição venceu as eleições legislativas em Abril de 2007…

(JC) – Mas porque é que se analisa o conflito no Zimbabwe a partir das eleições legislativas de 2007? Os problemas não começaram aí.

(V) – Consegue prever a retirada de Mugabe?

(JC) – Bem, ele é humano e pela sua idade terá de sair dentro em breve. Mas vaise encontrar uma forma airosa de revolver a questão de Mugabe. A colaboração entre eles agora nem é má atendendo ao nível de crispação que até há pouco tempo existia.

(V) – Não o vê no exílio?

(JC) – Não, estou convencido de que vai ser encontrada uma saída airosa.

(V) – Na sua opinião, já devia ter abandonado o poder?

(JC) – Depende. Ele podia ter tomado uma decisão igual à minha, retirando-se. Mas não sei o que teria sido do país.

(V) – Acha que a sua permanência na presidência do país não tem prejudicado o Zimbabwe?

(JC) – Não sei. Dizer-se que a economia do Zimbabwe se deteriorou por causa de Mugabe é ignorar o que foi o começo da crise do Zimbabwe que se arrasta desde a independência, em 1980. Os acordos de Lancaster House prometeram coisas que nunca foram cumpridas. O que estava acordado para dez anos depois nunca foi cumprido. Não foi o Mugabe que não cumpriu. O povo do Zimbabwe lutou por objectivos muito claros: pelo fim da supremacia branca e pela terra. Este segundo nunca foi resolvido. Aí começou a haver pressões para o reconhecimento do movimento de Tsvangirai, o MDC, que até há uns anos nós nem conhecíamos. Havia interesse em se criar um movimento no Zimbabwe contra o Mugabe e a ZANU, criando-se um clima favorável à sua substituição, acautelando-se assim os interesses que era preciso defender. Eles agora estão a entender-se porque o factor externo está a afastar-se cada vez mais. Os interesses começam a ser vistos como interesses zimbabweanos.

(JC) – Não sei. Dizer-se que a economia do Zimbabwe se deteriorou por causa de Mugabe é ignorar o que foi o começo da crise do Zimbabwe que se arrasta desde a independência, em 1980. Os acordos de Lancaster House prometeram coisas que nunca foram cumpridas. O que estava acordado para dez anos depois nunca foi cumprido. Não foi o Mugabe que não cumpriu. O povo do Zimbabwe lutou por objectivos muito claros: pelo fim da supremacia branca e pela terra. Este segundo nunca foi resolvido. Aí começou a haver pressões para o reconhecimento do movimento de Tsvangirai, o MDC, que até há uns anos nós nem conhecíamos. Havia interesse em se criar um movimento no Zimbabwe contra o Mugabe e a ZANU, criando-se um clima favorável à sua substituição, acautelando-se assim os interesses que era preciso defender. Eles agora estão a entender-se porque o factor externo está a afastar-se cada vez mais. Os interesses começam a ser vistos como interesses zimbabweanos.

(V) – Um relatório de ONU, a ser divulgado agora em Setembro, desresponsabiliza pela primeira vez o colonialismo pelo actual estado da África, imputando aos africanos a responsabilidade pelos actuais problemas do continente. Quer comentar?

(JC) – Sempre defendi que devíamos ser responsáveis pelo nosso continente. Temos de tomar as nossas responsabilidades pelo nosso desenvolvimento. Agora isso não desresponsabiliza o colonialismo e as nações mais ricas da sua obrigação de apoiar as nações mais pobres, porque eles ficaram ricos à custa das nações que hoje estão empobrecidas.

(V) – O que se passou nestes últimos 30 anos não foi então da responsabilidade dos africanos?

(JC) – Sim, repito que temos que tomar em mãos as nossas responsabilidades para a construção do nosso continente. Mas isso não desresponsabiliza os outros que devem tomar as suas responsabilidades. Sempre dissemos isso, mesmo nas discussões com o G8, sempre defendemos isso. Os países ricos contribuíram de uma maneira voluntária para o atraso dos nossos países. No caso de Moçambique diziam: alfabetizar mas devagar, porque não queriam que ficássemos independentes. Estava tudo muito bem calculado. Mas, mesmo que não tivessem explorado, o facto de existir na humanidade uma discrepância como esta é obrigação deles darem-nos a mão. É uma obrigação moral.

(V) – No próximo dia 22 de Outubro completa 70 anos. O que lhe falta ainda realizar?

(JC) – Ainda não escrevi o meu livro. Mas tenho de escrever um livro, mesmo que não seja de memórias. Dizse que um homem deve ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Só me falta esta última coisa.

(V) – Como é que acha que a África irá recordá-lo?

(JC) – Toda a gente vê com muita admiração o facto de eu ter contribuído para a paz em Moçambique e para o facto de ter dirigido as reformas que levaram Moçambique rumo ao desenvolvimento económico. Acho que estou sobretudo associado à paz e ao desenvolvimento económico.

(V) – Se dependesse de si a quem concederia a próximo prémio Mo Ibraimo de boa governação?

(JC) – Assim de cabeça não estou a ver ninguém. Hoje não tenho nenhum nome.

(V) – Será que estamos assim tão fracos de boa governação? Não consegue mesmo indicar um nome?

(JC) – Não. Hoje, sinceramente, não. Há uns anos, como trabalhei com muitos presidentes, poderia indicar facilmente um, mas hoje estou muito afastado e por isso tenho um grande desconhecimento da acção dos ex-chefes de Estado.